輸入貿易の基本をヒト・モノ・カネのフレームワークで解説します!

そもそも輸入貿易とは何でしょうか。輸入貿易は国境を超え、異国間同士で売買取引がおこなわれます。商慣習や通貨、言語が異なる国と国の間で取引がおこなわれるため流れも複雑です。取引に関わるさまざまな要素が、国内の商取引と異なります。輸入貿易について、大まかな全体像、要素と関係性をご理解いただける様に、ヒト・モノ・カネのフレームワークの視点からご説明します。

輸入取引と国内取引との違い

まずは輸入取引と日本の国内取引の違いです。大前提として輸入取引は日本と日本以外の国との間で行われる商取引になります。売主(輸出者)と買主(輸入者)が異なる国にわかれているため、国内取引と比べ、さまざまな点が異なります。以下に主な異なる点を記載します。

1. 使用する言語の違い

取引相手とのコレポン(Correspondence(コレスポンデンス)の略称。通信、文書のやり取り、対応のこと)は英語で行われ、取引にかかわるB/L(Bill of Lading:船荷証券)やInvoice、Packing Listなどの書類も英語で作成されます。

2. 通貨が異なること

国内取引では日本円の同一通貨で取引がされますが、輸入貿易ではドル建て、ユーロ建て、円建てによる取引が主となります。2022年7月21日付の財務省の報道発表「貿易取引通貨別比率(令和4年上半期)」では、日本への輸入で一番利用率が高い通貨が米国ドルで、71.2%となっています。

3. 商慣習の違い

海外の国々は日本と商慣習が異なる場合があります。そのため、日本国内では考慮が不要なことへの準備や、想定外の事象に対して対応が必要な事があります。

4. 取引にリスクがあること

貿易取引では契約成立と同時に商品の受け渡し、代金決済がおこなわれません。そのため売主(輸出者)と買主(輸入者)が誠実に契約を履行できるか否かが、重要なポイントになります。輸入はモノの移動距離が長く、時間がかかることから、貨物の到着が遅延したり、破損するリスクもあります。

5. 取引にかかわる時間が長期にわたること

相手国との物理的な距離が離れており、国によっては時差があります。そのため、モノの移動や資金の移動に時間がかかります。

6. 貿易管理の対象となりうること

売買する貨物によっては輸入が規制されているモノもあります。軍事転用が可能な貨物や、ワシントン条約で規制対象となっている絶滅のおそれのある野生動植物に関わる貨物などは厳しい規制が敷かれています。

輸入にかかわるヒトについて

輸入取引にはさまざまなヒト(ステークホルダー)が関わります。海外の売主と国内の買主以外に、輸入のプロセスにおいては多くのステークホルダー(顧客、取引先、金融機関、行政機関、各種団体などの利害関係者)が関わります。以下に輸入取引にかかわるヒトについて、大きく3つに分類して記します。

1. 輸入の当事者となるヒト

- 輸出者

取引契約にもとづき商品を販売し、国内の輸入者に対して貨物を輸出します。Shipper(荷送人)とも呼ばれます。

- 輸入者

日本国内で当該の貨物を輸入します。Consignee(荷受人) とも呼ばれます。到着地において貨物が引き渡される相手方になります。

2. 輸入のオペレーションに関わるヒト

- 海貨業者(乙仲)

輸入者からの依頼を受けて、荷受等の手続きを行います。輸入通関の為の通関書類の作成と税関に対する手続き、輸入時に発生する関税等に関する申告書を作成や納税手続きを行います。また輸入貨物を管理する役割を担います。乙仲(おつなか)とも呼ばれ荷主と船会社を結びつける一連の作業と輸出入に関わる手続きをおこないます。

- 船会社

荷主から船腹予約を受け、貨物を目的地まで運ぶ役割を担います。船会社の役割は海上輸送の手配をし、貨物を集め、船舶が安全に運行できるようにオペレーションをおこなうことです。

- 保険会社

貿易にはリスクがつきものです。保険会社は貿易に伴うリスクを補償する重要な役割を担います。日本では損害保険会社が貨物海上保険、貿易保険、PL保険を扱っています。

- 銀行

輸出者と輸入者の間に立ち、決済をおこなう役割を担います。輸入貿易は異国間の取引になり、直接金銭のやり取りができないため、貿易取引では銀行の役割は大変重要です。銀行の為替部門では信用状の発行、輸出手形の買取や取立て、コルレス契約による支払決済をおこないます。

3. 輸入に対して徴税をおこなうヒト、輸入の管理監督をおこなうヒト

- 税関

財務省の一機関として、適正且つ健全な輸出入を保つ役割を担います。輸入申告に対する輸入許可を与え、輸入によって発生する関税や消費税を徴収したり、免税をおこないます。法律で輸出入が禁止されている貨物に対する取り締まりもおこないます。

- 財務省、経済産業省、輸入貨物に関わる法律を所管する各省庁

外国為替及び外国貿易法(外為法)は財務省と経済産業省が所管しています。輸入貨物が、各省庁が所管する法律に該当する場合、輸入にかかわる手続きや輸入許可書の発行等の役割を担います。例えば「食品衛生法」に基づく輸入手続は厚生労働省が所管しており、輸入届出を行わない食品等については販売または営業上使用することができません。

輸入にかかわるモノについて

輸入には輸入する貨物だけでなく、貨物以外のモノもあります。貨物を運ぶためのコンテナや包装や梱包をおこなう資材などです。

1. 輸入する貨物

輸入する貨物そのモノについてもっとも注意が必要な点は、輸入品が法令に違反しないモノであるか、あるいは輸入許可などが必要なモノに該当しないかです。この点については日本のみならず、輸出側である相手国の貿易関連法規も調査することが必要です。

日本では輸入を管理する国内法規露して、関税法等の関税に関する法律と、それ以外の他法令(関税に関する法律以外の法律)の2つがあります。

例えば関税法には「輸入してはならない貨物」が規定されています。「輸入してはならない貨物」には以下の貨物があります。

- 麻薬、大麻など

- けん銃、機関銃など

- 爆発物

- 火薬類

- 化学兵器の製造に使われる恐れのある物質

- 偽造紙幣、ニセのクレジットカード、生カードなど

- 公安または風俗を害すべき書籍など

- 児童ポルノ

- 知的財産侵害物品

- 不正競争防止法違反物品

- 生物兵器に使用される恐れのある病原体

一方、関税法以外の他法令については外国為替及び外国貿易法(外為法)と、外為法以外で輸入を規制する法律があります。例えば「食品衛生法」「薬機法(2014年、薬事法から名称変更)」「植物防疫法」「文化財保護法」などです。

加えて、輸入を規制する国際条約もあります。例えば、ワシントン条約で取引が規制されている動植物に該当するモノではないか確認が必要です。ワシントン条約とは絶滅の恐れがある野生動植物を保護する為の全世界的な条約です。

2. 貨物以外のモノ

貨物を輸入するためには、適切な容器や梱包、養生(貨物の破損を防ぐための資材)が必要となります。せっかく輸入しながら、輸入途上のコンテナ内で荷崩れを起こし、ダメージが発生しては販売や供給に影響を来たしかねません。

インコタームズ(国際商業会議所(ICC)で取り決めた貿易条件の解釈についての国際ルール)上での危険負担の判断においても輸出者側、輸入者側どちらの危険負担になるのか明確にしておく必要があります。トライアルのテスト輸入が可能であれば、梱包資材や養生について事前に検証しておくことも有効でしょう。

3. 貨物を運ぶモノ

貨物を運ぶモノとして、コンテナ船による海上輸送の場合、海上コンテナが利用されます。コンテナには貨物の性質によって種類があります。一般的に下記の2種のコンテナがあります。

- ドライコンテナ

温度管理が不要な貨物を輸送するために利用します。ドライコンテナはコンテナ船の積載される場所によって、コンテナ内の温度が極めて大きく変化します。例えば、甲板上に積載され日光が当たるコンテナは、赤道通過時に最高で摂氏70℃にも達するとのデータもあります。コンテナの内部の温度は、人間の体温の倍ほどまでに上昇するのです。

チョコレートをドライコンテナで輸入し日本到着後に検品したら全部溶けていたといった、笑うに笑えない話もあります。輸送中の激しい温度差による貨物の品質変化や劣化については注意が必要です。

- リーファーコンテナ

冷却装置付きのコンテナです。輸送時の貨物の温度維持が必要な冷凍品や冷蔵品、品質保持が要求されるワインなどを輸送するために利用されます。冷却装置を稼働させるためには外部電源が必要となります。そのため、コンテナ船から降ろした後も電力を供給できる場所に蔵置する必要があります。

海上コンテナには、ドライコンテナ、リーファーコンテナとも共通して下記の2種の大きさがあります。コンテナの大きさはISO(International Organization for Standardization:国際標準化機構)の規格で規定されています。

① 20フィートコンテナ(外寸の長さ6.58メートル)

② 40フィートコンテナ(外寸の長さ12.192メートル)

尚、航空貨物の場合はULD(Unit Load Device:ユニットロードデバイス)という機材があります。これは貨物をユニット化して輸送するための航空機専用の輸送機材です。これにはコンテナ状の形態やパレット状の形態のものがあります。空港で、銀色のコンテナが電車の様に連なりトレーラに牽引されている光景をご覧になった方もおられるのではないでしょうか。

輸入にかかわるカネについて

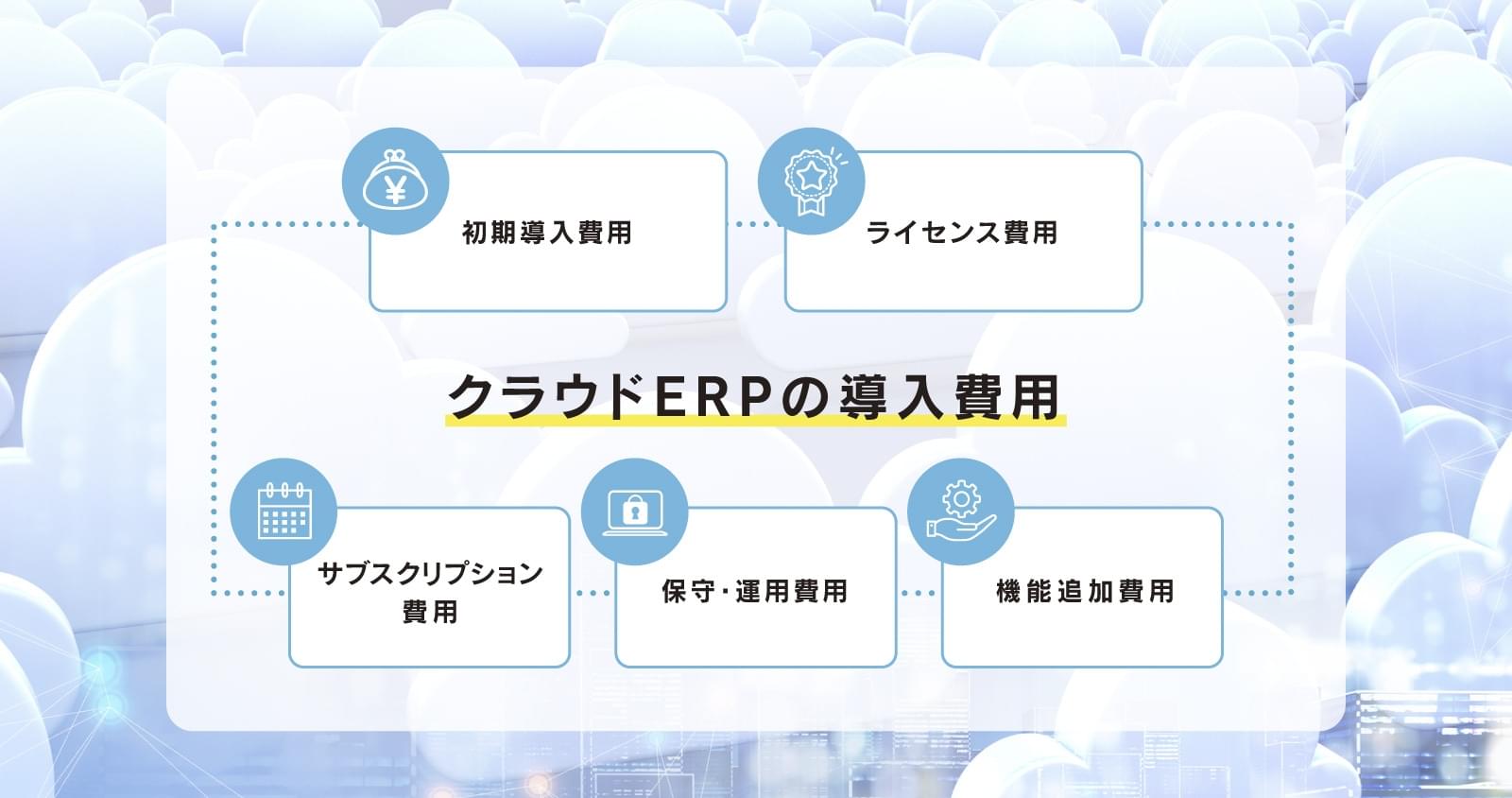

輸入にかかわるカネについては、一般的な費用としては以下のものが挙げられます。

費用負担はインコタームズによって、輸出者が負担するもの、輸入者が負担するものが異なる項目があります。

- 商品代金

- 海上運賃(Freight)

- 保険料(貨物海上保険、貿易保険、PL保険)

- コンテナ貨物留置料(Demurrage:デマレージ。コンテナヤードの無料保管期間を越えた場合の超過保管料)

- 輸入関税、内国消費税(個別消費税および一般消費税)

- 輸入諸掛

- 輸入通関料(通関手数料)

- 海貨業者取扱手数料

- 税関検査費用

- デバンニング(De-vanning:デバンニング費用。コンテナから貨物を取り出すための費用)

- ドレージ費用(コンテナヤードより荷主倉庫等へコンテナのまま輸送する際の費用)

- 割増調整料金(燃料サーチャージなど)

- Doc費用(D/O発行費用)

- 沿岸荷役費用

- 倉庫保管料

- 国内輸送費

- 銀行諸掛:L/C(信用状)決済費用、銀行保証料、金利諸掛など

- その他、運送保険料、コンテナ返還遅延料(Detention Charge)など

まとめ

輸入取引には複雑で様々な要素があります。全体的な大枠を理解することで、各々の要素の関係性や全体感を把握することができるのではないでしょうか。GRANDIT miraimilでは輸入にかかわる複雑なプロセスを1つのシステムで効率的におこなうことができます。輸入業務の効率化をお考えであればご相談ください。

【参考文献】

- 片山立志『よくわかる貿易実務入門』(日本能率協会マネジメントセンター、2022年)

- 蘇我しのぶ『貿易実務の基礎がよくわかる本』(C&R研究所、2020年)

- 片山立志『絵でみる貿易のしくみ』(日本能率協会マネジメントセンター、2020年)

- 高橋靖治『貿易のしくみと実務』(同文舘出版、2015年)

【参考URL】

- 財務省 報道発表 令和4年7月21日貿易取引通貨別比率(令和4年上半期)

https://www.customs.go.jp/toukei/shinbun/trade-st/tuukahappyou.files/tuuka04fh.pdf - 日本通運 ロジスティクス用語集

https://www.nittsu.co.jp/support/words/ - 厚生労働省 輸入手続

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144562.html - 日本貿易振興機構(JETRO) 貨物運賃の基準および運賃以外の費用

https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-010144.html