定額減税留意事項①(月次減税事務開始後)

定額減税の月次減税事務初回の6月が終わりました。

初回を乗り越えて、とりあえずほっとしている方は多いのではないでしょうか。

今回は、月次減税事務開始後、年末調整に入るまでの主な留意事項等に関して解説したいと思います。

なお、年末調整に関しては次回解説したいと思います。

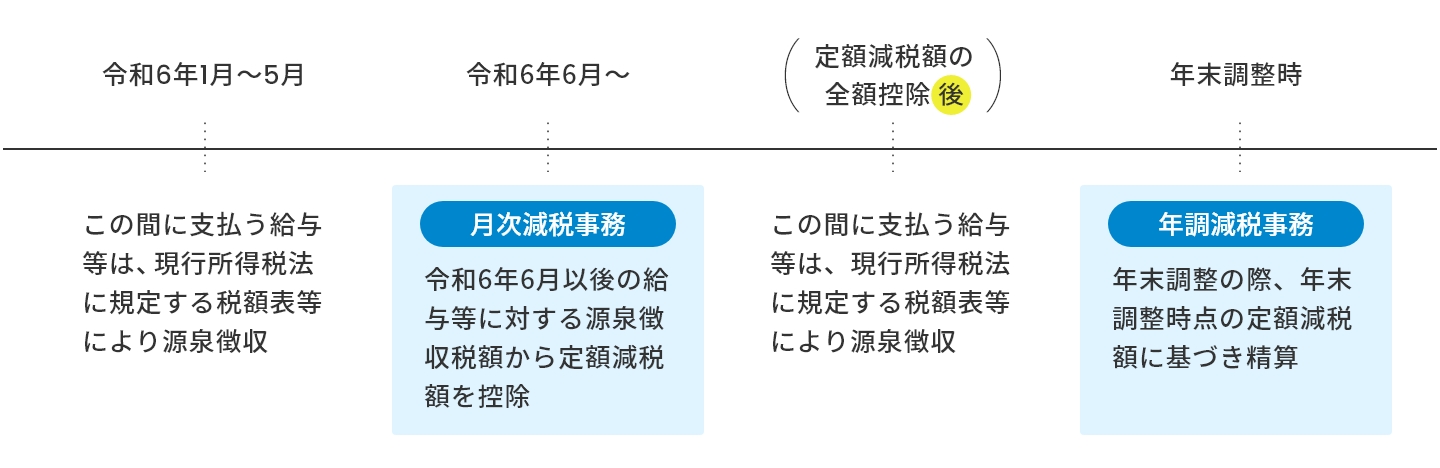

(1)給与の支払者の事務のあらまし

給与支払者は以下の二つの事務を行う事になります。

- 令和6年6月1日以後に支払う給与等に対する源泉徴収税額から、その時点の定額減税額を控除する事務(月次減税事務)

- 年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を行う事務(年調減税事務)

(2)月次減税事務開始後の、主な留意事項

- 記載関係

①給与支払明細書への記載事項

給与支払明細書には、実際に控除した月次減税額の金額を「定額減税額(所得税)××× 円」、「定額減税×××円」などと、適宜の箇所に記載する必要があります。

余白がない場合など、給与支払明細書に実際に控除した月次減税額の金額を記載することが難しい場合には、別紙に「定額減税額(所得税)×××円」と記載しても問題ありません。②所得税徴収高計算書(納付書)の記載方法

月次減税額を控除前税額から控除した場合であっても、所得税徴収高計算書(納付書)の記載方法は、従来と変わる事はありません。この場合「税額」欄には、月次減税額を控除した後の金額(実際に納付すべき源泉徴収税額)を記載します。

③退職した人(年末調整未了)の源泉徴収票への記載方法

令和6年6月1日以後に給与所得者が退職した場合には、源泉徴収の段階で定額減税の適用を受けた上、再就職先での年末調整又は確定申告で最終的な定額減税との精算を行います。

「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄には、定額減税額等を記載する必要は ありません。なお「源泉徴収税額」欄には、控除前税額から月次減税額を控除した後の実際に源泉徴収した税額の合計額を記載する事になります。 - 様々なケースにおける対応

①基準日の後に就職した人に対する定額減税

令和6年6月2日以後に就職した人については、基準日在職者に該当しません。

なお、このような人のうち扶養控除等申告書を提出した人は、月次減税額の控除を受けることはできませんので、通常は年末調整において定額減税額の控除(年調減税)を受けることになります。②扶養親族の人数が変更になった場合

月次減税額は、本人分30,000円に、同一生計配偶者等の数により計算した一定額(1人につき 30,000円)を加算して算出することとされており、この同一生計配偶者等の人数については、最初の月次減税事務を行う時までに提出されている扶養控除等申告書又は「源泉徴収に係る申告書」の記載内容に基づき判定し、これにより算出した月次減税額をもって控除を行います。

例えば、7月に子の出生によって扶養親族の人数が増え、令和6年6月と7月とでは扶養親族の人数が異なっても、月次減税額の増額は行いません。なお、こうした人数の異動により生ずる定額減税額の差額は、年末調整又は確定申告により精算されます。 - その他

①月次減税事務で使用する各人別控除事績簿(基準日現在在職者の各人別の月次減税額と各月の控除額等の管理簿)の作成の要否

各人別控除事績簿の作成は義務ではなく、作成しなくても差し支えありません。

なお、国税庁では源泉徴収事務の便宜のために、各人別控除事績簿の様式を、国税庁HPに掲載しています。国税庁HPに掲載する各人別控除事績簿は、源泉徴収義務者の便宜を考慮して国税庁が作成したものであり、その作成及び様式は法定されているものではないことから、適宜の様式で差し支えありません。

以上

<参考>

給与等の源泉事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた

令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係【令和6年5月改訂版】)

- 第1回:なぜ消費税は理解しづらいのか。法人税と消費税の計算方法の違い

- 第2回:なぜ利益が出ているのに、お金がないのか

- 第3回:令和4年1月1日施行、短期退職手当等について

- 第4回:「収益認識に関する会計基準」のポイント・対応状況について

- 第5回:中小企業向けの令和4年度税制改正のポイント

- 第6回:不正会計は他人事ではない

- 第7回:会計監査人(監査法人)が実施する棚卸立会に関して

- 第8回:会計監査人(監査法人)が実施する確認状関連の作業に関して

- 第9回:期末監査における会計監査スケジュール及び会計監査の実施内容に関して

- 第10回:決算日後に発生した「後発事象」。その種類と対応方法。

- 第11回:中小企業でも必要!会社の大小問わず必要な内部統制の解説

- 第12回:インボイス制度とは?税理士が解説する基礎知識

- 第13回:【ビジネスコラム】インボイス制度の解説②

- 第14回:【ビジネスコラム】インボイス制度の解説③

- 第15回:【ビジネスコラム】インボイス制度の解説④

- 第16回:【ビジネスコラム】インボイス制度の解説⑤

- 第17回:【ビジネスコラム】インボイス制度の解説⑥

- 第18回:【ビジネスコラム】雑所得と事業所得の判断基準の明確化

- 第19回:【ビジネスコラム】電子帳簿等保存制度の見直しに関して

- 第20回:従業員に対して職場つみたてNISAの奨励金を給付した場合の賃上げ促進税制(租税特別措置法第10条の5の4又は第42条の12の5)の取扱いについて

- 第21回:税効果会計に関する注記(計算書類・個別注記表)の解説

- 第22回:会計上の減価償却の解説

- 第23回:棚卸資産の評価に関して

- 第24回:固定資産の減損会計に関して

- 第25回:固定資産の減損会計に関して②資産のグルーピング

- 第26回:固定資産の減損会計に関して③減損の兆候

- 第27回:固定資産の減損会計に関して③減損損失の認識

- 第28回:固定資産の減損会計に関して④減損損失の測定

- 第29回:新リース会計基準に関して

- 第30回:新リース会計基準に関して2(リースの識別)

- 第31回:新リース会計基準に関して3(リース期間)

- 第32回:新リース会計基準に関して4(使用権資産及びリース負債の計上額)

- 第33回:新リース会計基準に関して5(借手リース、その他論点)

- 第34回:新リース会計基準に関して6(開示)