DXコラム#02 デジタルの本質的な価値とDX|コラム・業界ニュース

デジタルの本質的な価値は「レイヤー構造化と抽象化」

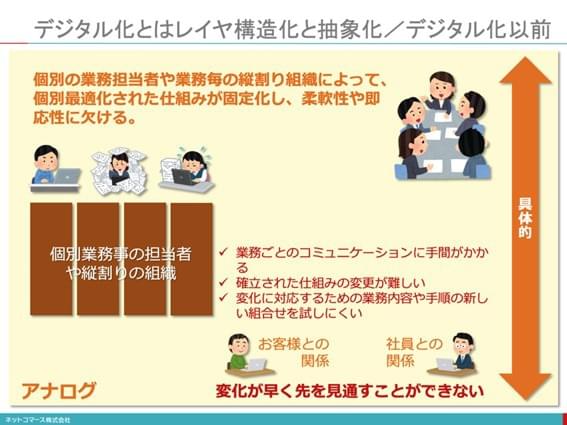

私たちが、アナログな手段だけで業務課題を解決しようとする場合、それぞれの業務を担当する個人の経験やノウハウ、あるいは、そういう個人が所属する組織の機能や権限に頼ることになります。社会の変化が緩やかだった時代であれば、固定化された個人のノウハウやスキル、あるいは組織の機能は、長年の経験の蓄積によって、高度に最適化され、効率よく課題を解決することができました。

しかし、もはやそういう時代ではありません。変化のスピードは速く、将来の変化を予測することも難しい状況です。そんな時代になると、人や組織に依存した個別最適化された仕組みは、以下の理由から、変化に対応するための柔軟性や即応性を欠くことになります。

- 業務ごとのコミュニケーションに手間がかかる

- 確立された仕組みの変更が難しい

- 変化に対応するための業務内容や手順の新しい組合せを試しにくい

そこで、ビジネス・モデルやビジネス・プロセスをデジタル化することで、この状況を改善しようというわけです。

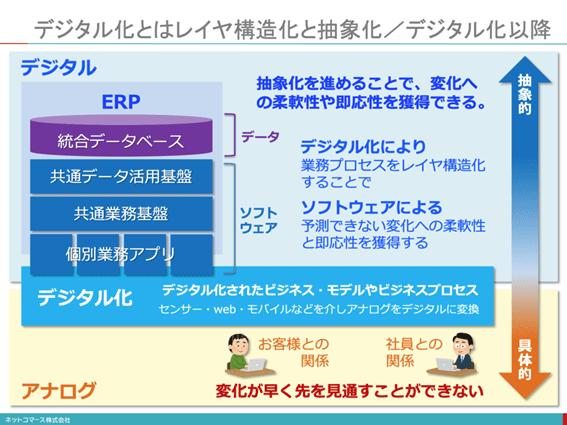

ビジネス・プロセスをデジタル化することで、この図に示すように、ビジネスの仕組みをレイヤー構造化することができます。

例えば、一番下のレイヤーは、個別の業務に特化したアプリケーションです。業務ごとに異なる複雑なプロセスに対応しなくてはなりません。その上の共通業務基盤レイヤーになれば、個別のアプリケーションに共通のデータ管理や、個人の認証、コミュニケーションなどの機能を担います。さらに上位のデータ活用基盤では、業務で扱うデータを管理し、活用できるようになります。最上位は、統合データベースであり、0と1のビットデータとして、保管されます。

実際には、もっと多段で複雑な構造となるのですが、分かりやすいように簡略化して描いてみました。

このように上位のレイヤーに行くほどに要素分解され抽象化されてゆき、特定のアプリケーションへの個別依存性はなくなってゆきます。表現を変えれば、アナログな現実世界で行われる複雑な業務個別のプロセスを、レイヤーを上がることで、抽象化された要素に分解し、最終的には0と1のコンピューターで扱えるカタチにしてしまうとともに、各要素の自由な組み替えを実現します。

上記にて紹介したシステムについて言えば、最上位の統合データベースに格納される「顧客情報」は、販売システム、物流システム、経理システムなどの様々なアプリケーションで利用されます。また、抽象化されたそれら要素をソフトウェアによって組み替えることや、新しい要素を組み入れることも容易です。このような特性を活かして、変化への柔軟性や即応性を獲得できるというわけです。

このような「レイヤー構造化と抽象化」が、ビジネスのスピードを加速し、予測できない変化への俊敏な対応を可能にします。

DXとは、ビジネスをレイヤー構造化と抽象化すること

現実に目を向ければ、世の中のシステムの多くは、このような形態にはなっていません。個別の業務毎に、あるいはそれら業務に対応した組織に最適化されたアプリケーションからデータベースにいたるレイヤーを独自に作り込んでいます。従って、アプリケーション相互のプロセスやデータの連係や組み替えが難しいし、アルゴリズムで企業を動かすなどできません。つまり、アナログな仕事の仕組みをそのままに、業務個別に最適化された「サイロ・システム」と化しているわけです。この状況を解消しない限り、デジタルの本質的価値を享受することはできません。

「コンウェイの法則」をご存知の方も多いでしょう。コンピューター・サイエンティストであるメルビン・コンウェイが、1960年代に提唱したもので、「システムを設計する組織は、その組織のコミュニケーション構造を真似た設計をする。」というものです。サイロ化されたシステムが使われ続けるのは、この法則を体現しているわけです。つまり、デジタルの価値を活かすためには、組織も考え方も変えなくてはならいということであり、DXが企業文化や風土の変革であると言われるのはこのためです。

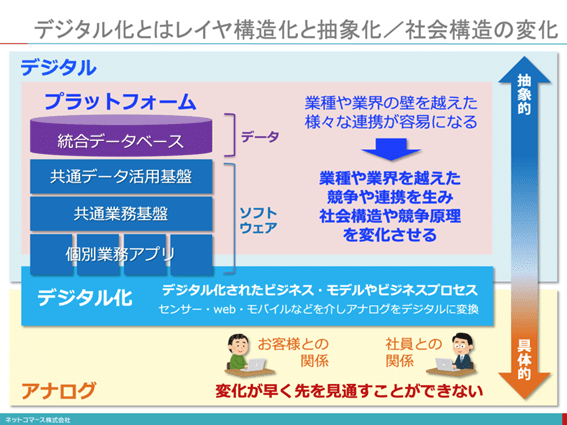

デジタル化による「レイヤー構造化と抽象化」を、企業や業界を越えて、実現するとどういうことになるのでしょうか。まさにこれこそが、GAFAやBATなどのプラットフォーマーの力の根源です。

例えば、Amazonは、もはや単なるオンライン物販の企業でないことは、ご存知の通りです。動画や音楽、物流や金融、医療やITサービスなど、既存の業界の枠組みを超えて、圧倒的な競争力を発揮しています。こんなことができるのは、全てのビジネス・プロセスをはじめからデジタル化しているからです。その結果、様々な機能やデータを容易に組み替え、あるいは付け加えることができるからこそ、市場の変化に俊敏に対応し、圧倒的な競争力を生みだすことができるのです。

既存の企業が、GAFAなどのプラットフォーマーに簡単に打ちのめされてしまうのは、真にデジタル化された企業の徹底した「レイヤー構造化と抽象化」によるスピードと俊敏性に、太刀打ちできないからなのです。

DXとは、このようなデジタルの本質的な価値を企業活動のメカニズムに組み入れる取り組みといえるでしょう。

ついでながら、「レイヤー構造化と抽象化」は、それを支えるデジタル技術の普及にも呼応します。例えば、コンテナやマイクロサービス・アーキテクチャは、機能あるいはサービスを要素に分解し、再利用するための技術です。また、それを瞬時に組み替え、また新たな組合せを実装し、直ちに使えるようにするのが、アジャイル開発とDevOpsです。

改めて、このような視点から、日本企業のDXへの取り組みを見渡してみると、表面的な「デジタル技術やデータの活用」に留まっている企業が少なくありません。このようなことでは、いつまで経っても、DXは実現しないでしょうし、GAFAのような企業が、日本から生まれてくることもありません。

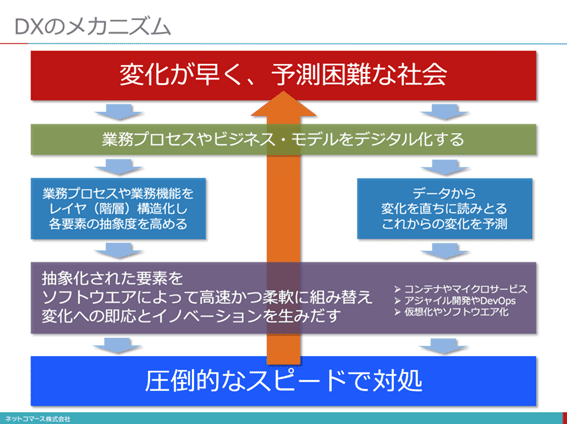

以上の考察から、「DXのメカニズム」を描けば、次のようなチャートになるでしょう。

デジタルの本質的な価値をビジネスの土台に据えることが、DXであると言えるでしょう。それは、技術だけでできることではありません。企業の文化や風土、従業員の考え方や働き方も合わせて変えていかなければ、この価値を活かすことはできないのです。